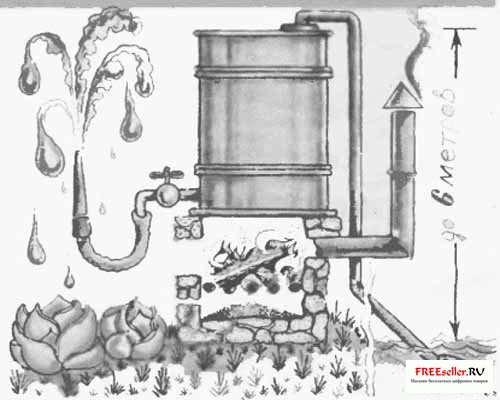

HOTSMILE1, Набери в гугле термосифон и посмотри. Горячий пар создает движуху.

На счет беспрерывной движухи воды ты меня озадачил, надо будет микромодель построить и проверить. Но по моему мнению если поймать момент когда вода засасыватся и подкинуть дров то будет беспрерывный процесс.

Впринципе термосифон можно использывать как насос.

Сам не проверял но знакомые юзают, девайс продается, принцип понятен

Если всё проверять то тут с ума сойдешь- столько тем на форуме.

Кстати, у древних египтян перед дверьми одного храма стояли две огромные медные цистерны, в них вода нагревалась от солнца и двери медленно открывались утром под действием гидравлического механизма, а вечером она остывала и ворота также медленно закрывались.

Короче надо еще пошарить в гидравлике, может есть какието чумавые простые решения. Для меня это вобще псевдонаука- каждый раз когда смотрю на работу эскаватора, лифта или пресса то поражаюсь

---------- Сообщение добавлено в 18:01 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 17:27 ----------

Кампосты

В городских условиях есть аналог кампостированию, даже более выгодный - ферментизация с пастеризацией. Как бы вся фишка в термофильных бактериях и ферментах которые они выделяют и то что они превращают целлюлозу, клетчатку, лигнин (дерево) в белок. Причем этот белок обладает антимикробными свойствами, поэтому спокойно можно выращивать на нем

шампиньоны.

Принцип фрементизации таков- при 65-72 градусах С выживают только термофильные бактерии, это стадия пастеризации. Потом температуру опускают до 45-50 градусов начинается дикое размножение термофилов и выбрасывание ими ферментов и белка.

Через 24 часа процесс прекращается, но есть споры триходермы и плесени, которые активизируются, поэтому надо сделать дробную, повторную пастеризацию и поднять температуру до 65-72 градусов.

Делается это в квартире при помощи аквариумного терморегулятора или термоса. Я так ферментизировал чаи- пуэр и зеленый листовой чай, "разгонял" до такой степени, что от 200грамм пьянел

)) Тут важно еще достаток кислорода, поэтому каждый час или в ручную переливать из кружки в кружку или ставить аквариумный компрессор на таймер

)

Компостирование в деревне и в промышленных масштабах немного отличается.

Для сада\огорода это бурст две ямы, кто в деревне живет тот знает. При перелопачивание добавляем гипс, мел или ракушечник.

Собственно чего дает кампостная куча когда вобще кругом пустыня и ахтунг полный

)

1. навозные черви (для рыбалки и так котлеты делать если прижмет, на зиму сушить, кормить перепелов и другую мелкую домашнюю птицу)

2. биогаз, метанные установки

3. сероводород и осадок серы на трубах биогазовой установки

4. площадка для грибов навозников и шампиньонов (тупо раскидать по поверхности они сами прорастут)

5. можно делать калийную селитру пропуская через воду и золу. Селитра это не только удобрение, но как и сера компанент для черного пороха.

6. Удобрение! Развести в ведре с водой 1 к 10 и поливать раз в неделю огурцы, помидоры.

Не забываем кидать в кампост рыбьи кости, это фосфор и большой плюс для удобрения. Температура горения кучи в центре до 100градусов, там нет жизни, зато горячо и много азота. Есть разные методы перемешивания куч, чтобы средняя температура была 50 градусов. Но я думаю для частного хозяйства достаточно тупо кучу перекидать из одной ямы в другую пересыпать известью, гипсом, ракушечником.

Биогазовая установка

Биогаз по сути своей - «адская» смесь. Его основные компоненты: метан (55-70%) и углекислый газ (28-43%); в небольших количествах присутствуют здесь и другие соединения, в том числе - химически агрессивные. Например, сероводород. И это нельзя не учитывать при создании установки для получения биогаза, принимая во внимание, что в среднем 1 кг органического вещества, биологически разложимого на 70%, производит 0,18 кг метана, 0,32 кг углекислоты, 0,2 кг воды и 0,3 кг неразложимого остатка.

Поскольку разложение органических отходов с выделением биогаза - результат деятельности определённых типов бактерий, то весьма существенно здесь сказывается окружающая среда. В частности, температура. Оказывается: чем теплее, тем выше скорость и степень ферментации органического сырья.

А ведь у нас, как говорится, не Ташкент, значит - нужен подогрев сбраживаемой массы. Задачу эту проще всего, видимо, решить, используя тепло, выделяемое при разложении навоза. В него-то и надо поместить «газопроизводящий центр» установки - так называемый «метантанк», который можно выполнить из 2...5-мм листов «нержавейки», сваренных дважды: сначала электрической сваркой, а затем (для надёжности) газовой. К тому же - предусмотреть и дозаправку биогазовой установки сырьём, а также удаление отходов из рабочей зоны.

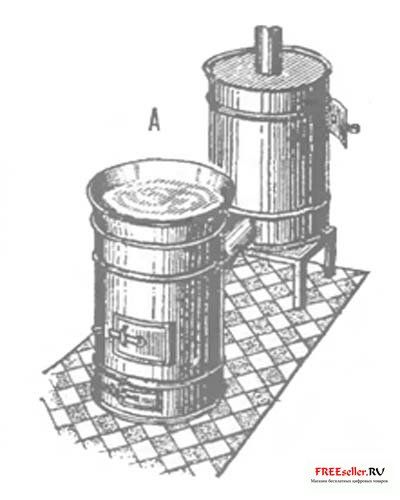

За одними удачными техническими решениями приходили другие. И вот наконец разработка приняла вид, представленный на иллюстрациях.

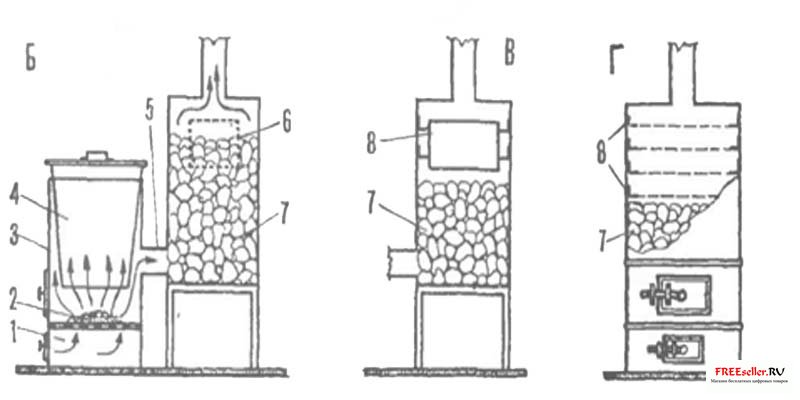

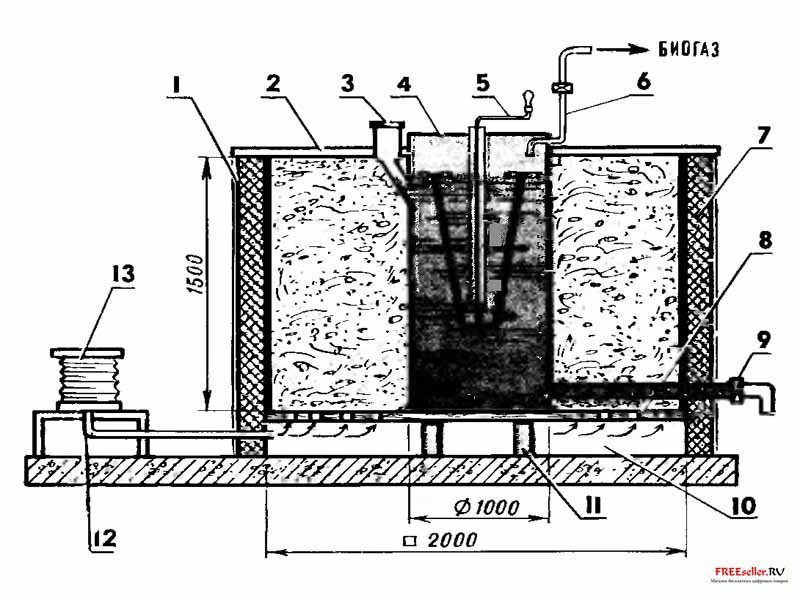

Рис.1. Биогазовая установка :

1 - аэробный ферментер (устойчивая к коррозии - например, деревянная - коробчатая конструкция с откидывающимися задней и передней стенками), 2 - покрытие (из деревянных щитов), 3 - заливная горловина метантенка (сварная конструкция из 2,5-мм «нержавейки»), 4 - метантенк (из подходящей по габаритам ёмкости для хранения химических удобрений, нефтепродуктов; или сваривается из 2,5...5-мм «нержавейки»), 5 - механическая мешалка (сварная конструкция из «нержавейки»), 6 - патрубок отбора биогаза, 7 - теплоизоляционная прослойка из керамзита или пенопласта, 8 - решётчатый пол (из деревянного бруса 100x100 мм), 9 - сливной кран, 10 - технологический канал, 11 -подставка кирпичная, 12 - втулка - направляющая вварная (из 100-мм отрезка трубы 32x5, «нержавейка»), 13 - воздуходувка (или кузнечные меха).

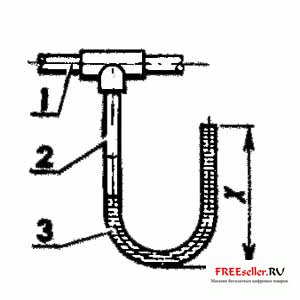

Рис. 2. Устройство для отводя конденсата из биогазопровода:

1 - биогазопровод, 2 - V-образная трубка (длина свободной ветви «X» должна быть больше, чем выраженное в миллиметрах водяного столба давление биогаза в магистрали), 3 - конденсат.

Цилиндрическая металлическая ёмкость - метантенк - с заливной горловиной, сливным краном, механической мешалкой и патрубком отбора биогаза объединены в компактную конструкцию (см. рис.), для изготовления которой как нельзя лучше подойдут, например, ёмкости из-под химических удобрений, другие детали и узлы из «нержавейки». Причём сам «газопроизводящий центр» расположен внутри аэробного ферментера, который можно сделать прямоугольным (например, из пиломатериалов).

Две боковые стенки у ферментера съёмные - для облегчения выгрузки отработанного навоза. Пол же сделан решётчатым. Через располагающийся под ним технологический канал прогоняется воздух. Для этого используется нагнетатель типа кузнечных мехов или специальная воздуходувка.

Сверху ферментер рекомендуется закрыть деревянными щитами, А чтобы уменьшить потери тепла, стенки и днище выполнить с теплоизоляционной прослойкой.

В метантенк через горловину заливают предварительно подготовленный навоз с коровьей мочой. Влажность «технологического сырья» должна быть в пределах 88-92%. Причём уровень этой жижи контролируют по нижней части заливной горловины. Аэробный же ферментер через верхнюю открывающуюся часть заполняют твёрдым подстилочным навозом или смесью последнего с рыхлым сухим органическим наполнителем (солома, опилки) влажностью 65-69%.

При подаче нагнетателем воздуха в ферментере начинает разлагаться органике, выделяется тепло. Его вполне достаточно для подогрева метантенка, содержимое которого перемешивается (благо на то есть специальная мешалка, а также известное каждому ещё со школы физическое явление - конвекция). В результате происходит выделение биогаза. Он накапливается в верхней чести метантенка. Через специальный патрубок биогаз отводят в «магистраль» и используют для бытовых нужд.

При эксплуатации этой биогазовой установки (как, впрочем, и большинства других устройств-аналогов) следует помнить о необходимости обеспечения биохимического равновесия. Ведь иногда темпы выработки кислот бактериями, участвующими в процессе анаэробной ферментации, выше, чем темпы их потребления бактериями другой группы участников. В таком случае, как отмечал уже журнал в своих прежних публикациях, кислотность массы растет, а выход биогаза снижается. Положение может быть исправлено либо уменьшением ежедневной порции сырья, либо увеличением его растворимости (по возможности горячей водой), либо, наконец, добавкой нейтрализующего вещества (например, известкового молока, стиральной или питьевой соды).

Производство биогаза может уменьшиться за счёт нарушения соотношения между углеродом и азотом. Положение выправляют, вводя в метантенк вещества, содержащие азот, - мочу или в небольшом количестве соли аммония, используемые обычно в качестве химических удобрений (50-100 г на кубометр сырья).

Нельзя также забывать, что высокая влажность и наличие сероводорода (содержание которого в биогазе может достигать 0,5%) стимулируют повышенную коррозию металлических частей установки. Поэтому состояние всех остальных элементов ферментера и метантенка надо регулярно контролировать. И в местах повреждений тщательно защищать (лучше всего свинцовым суриком - в один или два слоя, - с последующим покрытием двумя слоями любой масляной краски).

Отходы после переработки в биогазовой установке получаются обеззараженными. Их хорошо использовать как высококачественные удобрения. Но помимо этого ведь вырабатывается и самое главное - газ. Причём в объеме, вполне достаточном для двухконфорочной плиты. (c)

Ну и вобще, кампостная куча это живая энергия

)) Мать сыра земля, так сказать!

Простейшая биогазовая установка в квартирных условиях:

http://www.youtube.com/watch?v=0WCv4-_-nwk&feature=related

Лучше через водяной затвор делать, а то еще пойдет обратное пламя, вот тут более грамотнее:

http://www.youtube.com/watch?v=yiWYF92YKZE&feature=player_embedded